企業のユーザーサポートにおいて、ユーザーの自己解決を促進し、問い合わせ対応の工数削減や満足度向上が期待できるFAQシステムの導入は欠かせないものとなっています。

ただ、FAQシステムには多種多様な種類があるため、自社のニーズに合った最適な選択が大切です。

本記事では、最新版として注目のFAQシステム15選を徹底比較し、機能や導入メリット、選び方のポイントについて解説します。

また、記事内では国内No.1DAPツールの「テックタッチ」についても紹介します。

※1

※1

そもそもFAQシステムとは?

ここでは、FAQシステムについて以下の観点から解説します。

FAQシステムの基礎概要

FAQシステムとは、頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめ、顧客や従業員が効率的に情報を検索・閲覧できるようにした仕組みです。多くのFAQシステムでは、質問と回答がカテゴリごとに整理されており、検索バーやフィルター機能を使って目的の情報にアクセス可能です。

最近ではAI技術を取り入れたFAQシステムも増えており、ユーザーの検索意図をより正確に把握し、関連性の高い回答を提示する機能が進化しています。また、FAQシステムは顧客向けだけでなく、社内業務の効率化にも役立つ場合があり、例えば、従業員が業務上の疑問を即座に解決できる仕組みを提供して、生産性向上にも役立てられます。

FAQシステムを導入すれば、顧客満足度の向上や問い合わせ対応の効率化、そして社内ナレッジの共有が期待できるのが大きな特長です。

Q&Aシステムとの違い

FAQシステムとQ&Aシステムは、一見似た仕組みに思えますが、その目的や運用方法には以下のような違いがあります。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| FAQシステム | ・事前に想定される質問と回答を企業側で用意し、整理して提供する

・ユーザーがよくある疑問を素早く解決できるように設計されており、カスタマーサポートの負担軽減や顧客満足度の向上を目的とする |

| Q&Aシステム | ・ユーザーが自由に質問を投稿し、その質問に対して他のユーザーや管理者が回答する

・リアルタイムでのやりとりが可能で、ユーザー間のコミュニケーションや知識の共有が促進される点が特長 |

簡潔に言えば、FAQシステムは事前に用意された「確定情報の提供」に重点を置くのに対し、Q&Aシステムは「双方向のやり取り」を主な目的としています。FAQシステムは企業主導の効率的な情報提供に適しており、Q&Aシステムはコミュニティベースでの柔軟な情報交換に適しています。

チャットボットとの違い

FAQシステムとチャットボットは、どちらも顧客の疑問を解消するためのツールですが、その構造や利用目的には以下のような違いがあります。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| FAQシステム | ・事前に用意された質問と回答のデータベースから、ユーザーが自身で検索・閲覧する形式のツール

・運用コストが比較的低く、特定の質問に対して正確な回答を提供するのに適している |

| チャットボット | ・AIやスクリプトに基づいて、ユーザーの質問にリアルタイムで応答するツール

・運用には初期設定やAIのトレーニングが必要で、導入コストが高くなる場合がある |

FAQシステムとチャットボットの大きな違いは、FAQシステムは「自己解決型」のツールであり、チャットボットは「対話型」のツールである点にあります。FAQシステムは安定した情報提供、チャットボットはパーソナライズされた応答に適しており、両者を併用すれば、より高い顧客満足度を実現できます。

FAQシステムとチャットボットの違いや、それぞれの選び方についてさらに詳しく知りたい方は、「社内向けチャットボットおすすめ9選!FAQとの違いや失敗しない選び方を解説!」の記事もあわせてご覧ください。

FAQシステムの2つの運用タイプ

FAQシステムには大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」の2つの運用タイプがあります。

それぞれの特徴を以下の表で比較しつつ、メリットや注意点を解説します。

| 運用タイプ | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| オンプレミス型 | 自社サーバーやデータセンターにシステムを設置 | ・自社環境で管理できるため、カスタマイズ性が高い

・セキュリティ要件を独自に設定可能 |

・初期費用や運用コストが高い

・システムの運用や保守に専門知識が必要 |

| クラウド型 | インターネット経由で提供されるサービスを利用 | ・初期費用が抑えられ、月額料金で利用可能

・導入期間が短く、迅速に利用開始できる ・アップデートが自動で提供されるため運用負担が軽い |

・サービス提供会社に依存するため、カスタマイズに限界がある

・ネットワーク環境に依存する |

FAQシステムの運用タイプで主流となっているのはクラウド型であり、選ばれる理由は以下の通りです。

| 理由 |

|---|

| 導入が手軽で短期間で運用を開始できる 初期投資が少なく、柔軟性に優れている ネット環境さえあれば利用可能で、最新の機能やセキュリティアップデートを受けられるなど |

ただし、オンプレミス型も高いセキュリティや細かなカスタマイズを求める企業に選ばれるケースが多く、特定の業界や規模の大きな企業で根強い人気があります。

それぞれの特性を理解し、自社のニーズに合った運用タイプの選択が大切です。

FAQシステムの3つの種類

FAQシステムは、主に以下の3種類に分けられます。

ここでは、下記の種類について解説します。

顧客問い合わせ型

顧客問い合わせ型FAQシステムは、主に顧客からの質問や問題を解決するために設計されたシステムです。企業のWebサイトやサポートページに設置され、顧客が自己解決を目指す際に活用されます。

顧客問い合わせ型FAQシステムは、顧客満足度を向上させると同時に、サポート担当者の業務負担を軽減する役割を果たします。特に、顧客の利便性向上やサポート効率化を重視する企業にとって重要なツールといえるでしょう。

社内問い合わせ型

社内問い合わせ型FAQシステムは、企業内で発生する従業員の疑問や問題を解決するためのツールです。特に人事、総務、IT部門など、従業員からの問い合わせが集中しやすい部門で活用される場合が多く、業務の効率化や情報共有を目的として導入されます。

社内問い合わせ型FAQシステムは、従業員が自立的に問題解決を図れる環境を提供して、企業全体の生産性向上に寄与する重要なツールです。

オペレーター向け

オペレーター向けFAQシステムは、コールセンターやカスタマーサポート担当者が顧客対応を行う際に、迅速かつ的確に回答を提供できるようにサポートするためのツールです。オペレーターの業務効率を高め、対応品質を均一化する目的で導入される場合が多く、顧客満足度の向上にもつながるのが特長です。

オペレーター向けFAQシステムは、サポート部門の業務効率化を目指す企業にとって欠かせないツールであり、部門全体の生産性を高められる点が特に優れているといえます。

FAQシステム導入によるメリットとデメリット

利便性の高いFAQシステムですが、導入にはデメリットがある点には留意する必要があります。

ここではFAQシステム導入によるメリット・デメリットを解説します。

FAQシステム導入によるメリット

FAQシステム導入のメリットは以下の通りです。

| FAQシステム導入のメリット |

|---|

| 問い合わせ対応の効率化:サポート担当者の負担が軽減され、コア業務に集中する時間が増加させられる 顧客満足度の向上:ユーザーは自身のペースでストレスを感じずに疑問を解消できるため、顧客満足度の向上につながる コスト削減:電話やメール対応の頻度が減り、人件費や運用コストを削減できる ナレッジの蓄積と共有:従業員間の情報共有がスムーズになり、業務の属人化を防いで組織全体での知識活用が促進される |

上記のメリットが得られるFAQシステムの導入は、顧客対応の効率化だけでなく、企業の全体的な業務改善にも寄与する重要な施策の一つです。

FAQシステム導入によるデメリット

FAQシステムは多くのメリットをもたらしますが、運用にはいくつかのデメリットも存在します。

| FAQシステム導入のデメリット |

|---|

| 継続的な更新が必要:FAQシステムの内容は、顧客のニーズや製品・サービスの変更に合わせて定期的に更新する必要があるが、それが負担になるケースもある 位置や導線設計が重要:適切な位置に設置し、顧客が簡単にアクセスできる導線を設計しなければ有効に活用されない 導入や運用のコストがかかる:初期設定や運用のためにリソースを割く必要がある 必要なタイミングでの解決が難しい場合がある:ユーザーが自身で情報を検索する仕組みのため、特に急いで問題を解決したい場合にストレスを感じる可能性がある |

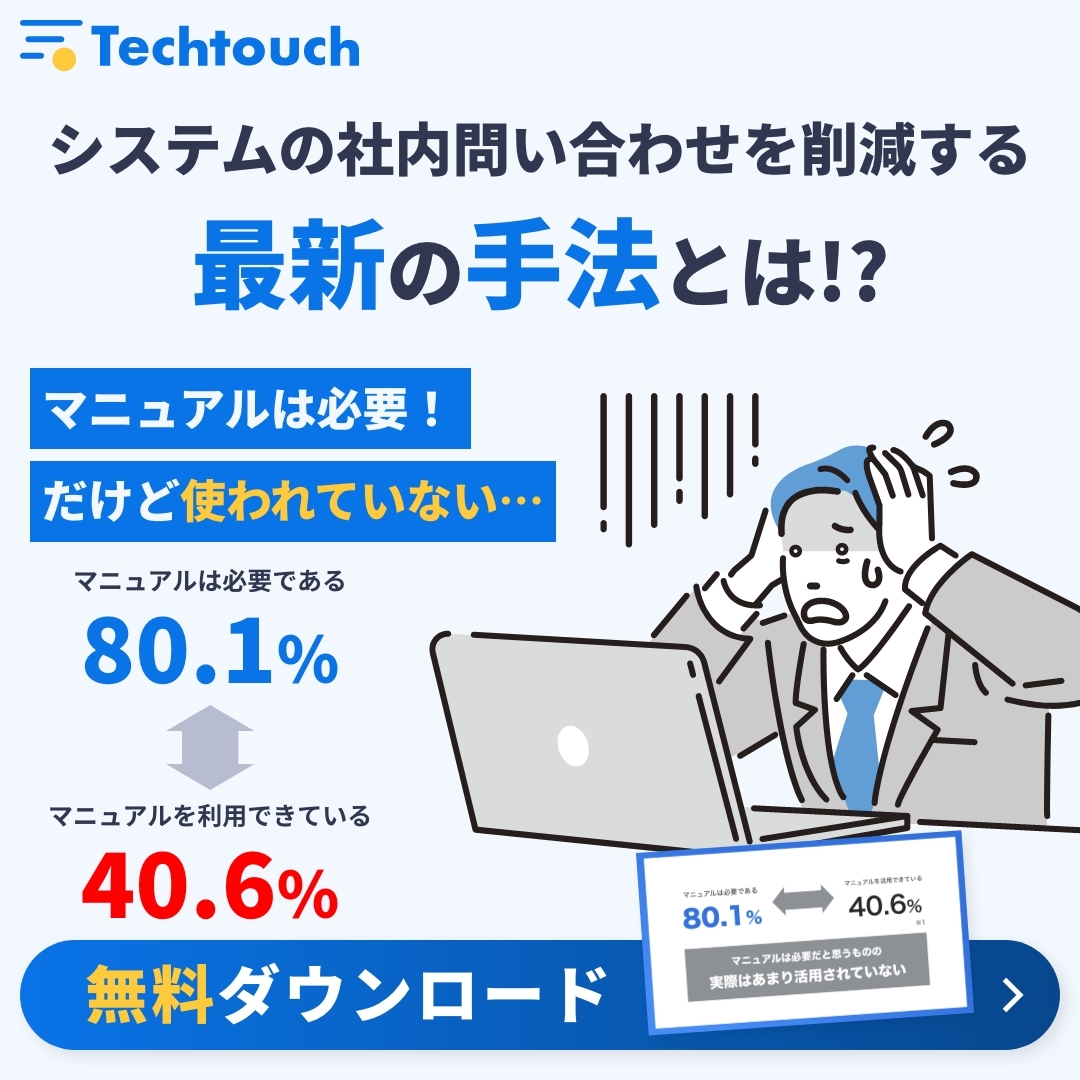

上記のデメリットを解消する手段としておすすめなのがDAPツールの活用です。

DAPツールは、ユーザーがシステムやサービスを利用している際に、画面上で必要な情報やガイドをリアルタイムで表示できるツールです。DAPツールの仕組みは、FAQシステムの欠点である「情報を探す手間」を大幅に削減し、顧客や従業員のユーザビリティを向上させられます。

FAQシステムは依然として重要なツールですが、課題に応じてDAPツールなどの代替手段を検討すると、より効果的な課題解決が可能となるでしょう。

FAQシステムの代表的な機能

FAQシステムには、顧客対応や業務効率化を支援するために役立つ以下の機能が備わっています。

| 機能名 | 特徴 |

|---|---|

| 検索機能 | キーワードやカテゴリを用いて、目的の回答を迅速に見つけられる |

| 推薦機能 | 顧客の検索履歴や閲覧内容に基づいて関連する回答を提案する |

| チャットボット機能 | 顧客の質問にリアルタイムで対応し、対話形式で適切な回答を提供する |

| フィードバック機能 | FAQの回答が有用だったか顧客に評価してもらい、改善に役立てる |

| 分析機能 | 検索履歴や利用状況を可視化し、FAQの改善点や顧客ニーズを把握する |

FAQシステムを導入する際には、自社の課題や顧客のニーズに合わせて、上記で紹介したような機能のなかから必要なものを選定するのが大切です。また、FAQシステムを選ぶ際には、導入後の運用体制や既存システムとの連携も考慮し、効果的に活用できる環境の構築も必要です。

ただ、FAQシステムでは例えばユーザーのセルフオンボーディングを促進するための機能が不十分である場合があります。FAQシステムでは賄えない部分を補完し、ユーザビリティの向上に役立つのが「テックタッチ」です。

テックタッチについては次項にて詳しく解説します。

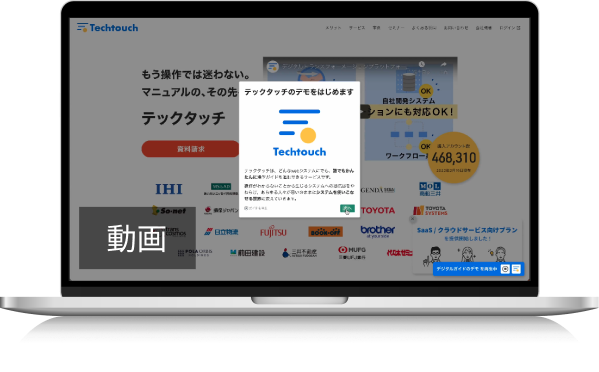

国内No.1DAPツールはテックタッチ

FAQシステムでは実現できない部分のユーザーのセルフオンボーディングを促進できるのが、利用者600万人越えで国内No.1DAPツールとして評価されている「テックタッチ」です。

テックタッチは、システム・プロダクト上にユーザーが必要な情報を的確に表示できるデジタルガイド・ツールチップを設置でき、リアルタイムに情報を参照できます。また、デジタルガイド・ツールチップはノーコードで開発・改修が可能なため、非エンジニア人材でも簡単に対応できるのも魅力の一つです。

デジタルガイド・ツールチップの利活用により、問い合わせ業務の削減も実現できるため、社内全体の業務効率化にも役立ちます。

FAQ作成システムの選び方の4つのポイント

FAQ作成ツールにはさまざまな種類があるため、いくつかの比較ポイントを見比べた選び方を押さえる必要があります。具体的には、以下の4つに着目することが大切です。

この章では、FAQ作成ツールの選び方について、比較すべきポイントを解説します。

1. 自社に合う検索機能を利用できているか

FAQ作成ツールの選び方として、自社に合う検索機能が利用できるかどうかは非常に大切な比較ポイントです。FAQシステムの検索機能には、大きく分けて「自然言語検索」「サジェスト検索」「タグ検索」「カテゴリ検索」の4種類が存在します。

例えば、自然言語処理機能を搭載したAIチャットボットなら、人と対話するようにFAQを検索できるメリットがあります。入力された言葉を読み取り、適切な回答を表示できるのが魅力です。

一方でタグ検索機能なら、関連性の高いFAQを並べて表示できるため、1回の検索で回答をスピーディに得やすいメリットがあります。

すでに「FAQシステムを導入しているのに活用されない」といった場合は、FAQシステムの検索性が悪かったり、導線が悪かったりする可能性も否定できません。必要に応じてデジタルガイドツールなどで、システムの活用方法をヘルプ表示するのもおすすめです。

検索機能だけでなく、コンテンツ自体の質も重要です。効果的なFAQコンテンツを作成するための具体的な手順やポイントについては、「社内FAQの作り方の5つのポイントからおすすめツールを紹介」で解説しています。

2. ツールシステムの構築や定期メンテナンスが簡単かどうか

FAQ作成ツールの選び方として、システムの構築やメンテナンスのしやすさは重要です。業務効率化のためにFAQ作成ツールを導入するにもかかわらず、肝心の構築・メンテナンスに大きな手間が掛かっては本末転倒だと言えます。

リソースを割かずに業務効率化を実現できるよう、ユーザーフレンドリーな管理画面や、FAQのデータを一元管理できるようなシステムで比較検討すると、メンテナンスの手間を減らしやすくなります。

3. 他のサービスと連携して運用できるか

他サービスとの連携力も、FAQ作成ツールを比較検討するうえで重要です。特にカスタマーサービス系の業務を効率化するためにFAQシステムを構築する場合は、CRM(顧客管理システム)と連携できるかどうかで、図れる作業の効率化範囲が異なります。

例えば、CRMと連携できるFAQ作成ツールを活用すると、「顧客属性」「問い合わせ履歴」「過去の対応内容」などを可視化できます。加えて、顧客の関心やトラブルにパーソナライズしてFAQを提供できるのもメリットです。

FAQコンテンツの充実を実現しやすく、顧客満足度のさらなる向上も期待できます。

4. 問い合わせを減らしたい度合いでツールを選択する

FAQ作成ツールを選ぶときは、主にどのような度合いで問い合わせ件数を減らしたいのかにあわせて選び方を変更する必要があります。具体的な比較ポイントは以下のとおりです。

単純な問い合わせ件数を減らしたい

FAQページの作成機能+検索性に優れたツールがおすすめです。

最低限の問い合わせ件数を減らしたいのであれば、単純なFAQに回答できるよう、「オーソドックスな機能を安価に利用できるツール」がおすすめです。FAQページの作成や一定の検索性があれば十分です。

できる限り有人の問い合わせ対応を減らしたい

上記に加えて「注目のキーワード」などレコメンド形式で関連質問を表示できるツールがおすすめです。

問い合わせ件数を減らして対応リソースを抑えたい場合は、「サジェストやAIで検索精度を高めたツール」も選択肢にあがります。検索精度を高めて質問意図を深堀りできれば、回答の精度も高まり、自己解決率を大幅に向上させられます。

カスタマーサポート業務などの効率化も図りたい

CRMと連携して検索KWや顧客行動の分析機能が搭載されたツールがおすすめです。

カスタマーサポートやヘルプデスク業務などの効率化も図りたい場合は、「CRMなどと連携してコンテンツの効率化を実現できるツール」がおすすめです。

どの程度問い合わせを減らしたいのか、求めている機能性によって選ぶべきFAQ作成ツールは異なるため、上記の選び方を踏まえたうえで比較検討するのをおすすめします。

【2025年最新版】FAQシステムのおすすめ比較15選

FAQ作成ツールには多種多様な種類があるため、適切なツールを選ぶのは難しいと感じている方も多いようです。ここでは、おすすめFAQ作成ツール15選を、使いやすさや料金、初期設定の難易度を比較したうえで紹介します。

- 1. Zendesk(Zendesk Inc.)

- 2. sAI Search(株式会社サイシード)

- 3. FastAnswer2(テクマトリックス株式会社)

- 4. PKSHA FAQ(株式会社PKSHA Communication)

- 5. Helpfeel(株式会社Helpfeel)

- 6. COTOHA Chat & FAQ(NTTコミュニケーションズ株式会社)

- 7. Service Cloud(株式会社セールスフォース・ジャパン)

- 8. ナレッジリング(株式会社CBIT)

- 9. ふれあいコンシェルジュ(北日本コンピューターサービス株式会社)

- 10. Qast(any株式会社)

- 11. Tayori(株式会社PR TIMES)

- 12. アルファスコープ(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)

- 13. i-ask(株式会社スカラコミュニケーションズ)

- 14. SyncAnswer(株式会社SyncThought)

- 15. DECA カスタマーサポート(株式会社ギブリー)

1. Zendesk(Zendesk Inc.)

「Zendesk」は、クラウドベースのカスタマーサポートツールです。さまざまなチャネルの問い合わせを一元管理できるほか、FAQ作成ツールとしての機能もあり、標準料金でFAQ以外にもさまざまな機能を活用できる特徴を持ちます。

世界11万社で活用されている実績があり、初期設定に関する情報を入手しやすいのも魅力です。

FAQ作成ツールとしても多機能で、サジェスト検索・カテゴリ検索・チャットボット(自然言語)検索に対応しています。また、更新が遅れているFAQのアラート通知を出し、上長の確認を経て更新内容を公開できる機能もあります。

料金:月額$55~/1ユーザーあたり

2. sAI Search(株式会社サイシード)

「sAI Search」は、人と対話するようなチャット形式でFAQを行えるチャットボット型のFAQ作成ツールです。独自開発のAIにより、FAQデータをアップロードするだけで活用できるため、初期設定の手間も抑えられています。

AIを用いた高精度な検索エンジンが魅力で、リアルタイムで質問文のサジェストを変化させ、利用者が求める情報を引き出しやすい仕組みも搭載されています。また、カスタマーサポート業務を効率化するオペレーター向け画面もあり、ヒアリング順番のガイドなどで対応品質の均一化・向上を期待できるのも特徴です。

料金:要問い合わせ

3. FastAnswer2(テクマトリックス株式会社)

「FastAnswer2」は、ナレッジを蓄積してFAQを充実させられるFAQ作成ツールです。「見つけやすい」「作りやすい」「育てやすい」がコンセプトになっており、初期設定の難易度も低くなっています。

複数サイトのFAQも1つのシステムで管理できるため、FAQ作成ツールで「社内向け」「社外向け」と複数のFAQを作る予定の方にもおすすめです。データ管理が容易に行えるため、メンテナンスに掛かる手間も抑えられます。

料金:要問い合わせ

4. PKSHA FAQ(株式会社PKSHA Communication)

「PKSHA FAQ」は、導入前後をサポートするためセミナーやトレーニングプランなどを無償で提供しているFAQ作成ツールです。充実したサポートで導入前後のトラブルを減らせるため、初期設定の難易度も低くなっています。

日本語の表記揺れなどを自動で修正するサジェスト機能が搭載されているほか、閲覧数や検索ヒット率を自動解析して、「改善すべきFAQ」を可視化できるのも魅力です。

料金:初期費用130万円~、月額10万円~

5. Helpfeel(株式会社Helpfeel)

「Helpfeel」は、スピーディかつ優れた検索性能が特徴のFAQ作成ツールです。ほかのシステムと比較して、曖昧なキーワードでもヒットする検索性に優れており、意図予測の深堀りによってFAQの最適な回答を提供できます。

導入や運用サポートが充実しており、チューニングや分析、運用改善までサポートしてもらうことも可能です。そのため、初期設定や運用前後の手間を抑えて効率的にFAQシステムを導入したいシーンにも適しています。

料金:要問い合わせ

6. COTOHA Chat & FAQ(NTTコミュニケーションズ株式会社)

「COTOHA Chat & FAQ」は、学習データが不要で導入当初から優れたパフォーマンスを発揮するFAQ作成ツールです。検索ワードではなく、質問の意図を解釈して答えを提供する独自機能の「セマンティック検索」により、高精度なパフォーマンスを発揮できます。

初期設定の面では、オプションでAIのチューニング支援やQ&A作成・整備のほか、運用開始後の負荷を抑えるサポートメニューが充実している点が特徴です。最大25の多言語にも対応しているため、マルチリンガルな検索ニーズを満たせる魅力もあります。

料金:要問い合わせ

7. Service Cloud(株式会社セールスフォース・ジャパン)

「Service Cloud」は、Salesforce製品との連携力が魅力的なFAQサポートツールです。「ナレッジ」としてよくある質問などのデータを蓄積するだけで、よくある問い合わせを効率化できます。拡張性が高いゆえに、初期設定の難易度は高めです。

加えて、カスタマーサポート専用のUIが用意されているのも特徴です。問い合わせが発生すると、関連性の高いナレッジを自動的に表示して情報を参照できるため、問い合わせから回答までスピーディに顧客対応を行えます。

料金:月額3千円~/1ユーザーあたり、AI搭載モデルは1万9,800円~/1ユーザーあたり

8. ナレッジリング(株式会社CBIT)

「ナレッジリング」は、業界最安値クラスで導入できるFAQ作成ツールです。気軽に試せるフリープランは30日間無料で活用できるほか、ベーシックプランなら月額9,800円+ユーザー数×120円で導入できる魅力があります。

ただし、導入前後のサポートがないため、初期設定に手間取ってしまう恐れがあります。また、顧客や一般ユーザーに向けた「公開型FAQ」は月5万円からと、コスト感が異なる点に注意が必要です。社内向けのナレッジ蓄積などで低価格なFAQ作成ツールを求めている人におすすめだと言えます。

料金:無料プランあり。初期費用9万8千円~、月額9,800円~

9. ふれあいコンシェルジュ(北日本コンピューターサービス株式会社)

「ふれあいコンシェルジュ」は、利用者の検索ニーズを分析して、FAQのニーズを深堀りできるFAQ作成ツールです。自然言語AIが搭載されており、カテゴリ検索機能とあわせて優れた回答精度を誇ります。

また、社内外のFAQにも対応が可能で、アクセス元に応じて1つのソースを社内・社外で表示分けできる魅力もあります。アカウント数やFAQのデータ数は無制限のため、多くのデータを搭載できるのが魅力です。月額料金には利用促進支援や使い方のサポートが含まれており、初期設定も安心です。

料金:月額18万円~

10. Qast(any株式会社)

「Qast」は、社内向けのナレッジ蓄積に長けたFAQ作成ツールです。組織内のノウハウを循環させるための仕組みが多数搭載されており、「自主的に投稿できるメモ機能」「投稿への称賛機能」など、ナレッジ共有のモチベーションを高める仕組みが多数搭載されています。

ナレッジの投稿傾向やアクティブ率をチェックできるダッシュボード機能が搭載されており、ナレッジマネジメントの効果測定を行えるのも特徴です。フォルダごとにアクセス権限を設定できるため、機密性のレベルに応じて触れられるFAQを変更できるなど、社内向けに特化したFAQ作成ツールだと言えます。

一定ID数以上の利用で、導入後の初期サポートや定着支援まで専門コンサルタントが伴走してくれるため、初期設定の面も安心して導入できます。

料金:要問い合わせ

11. Tayori(株式会社PR TIMES)

Tayoriは、顧客対応を一元的に管理し、効率化を図るカスタマーサポートツールです。手頃な料金プランが魅力で、3ユーザーの場合は月額3,800円、10ユーザーでは月額9,400円で利用できます。

Tayoriの主な機能は以下の通りです。

| 機能 |

|---|

| FAQ機能 フォーム作成 アンケート作成 チャットサポート |

FAQ機能では、コンテンツの作成が簡単で、問い合わせフォームやチャットとのシームレスな連携が特長です。また、FAQページ内の検索窓や頻出する質問の配置は、ドラッグ&ドロップ操作で手軽に設定可能。

さらに、タグによる検索機能やGoogle Analyticsを活用したデータ分析にも対応しています。質問数やコンテンツ量が少ない場合や、小規模から始めたい企業に特に適したツールです。

料金:3,800円~(フリープランもあり)

12. アルファスコープ(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)

アルファスコープは、ナレッジの精度向上を通じて、顧客のセルフサポートを支援するFAQシステムです。

検索機能も充実しており、以下の機能が利用できます。

| 機能 |

|---|

| キーワード検索 カテゴリ検索 サジェスト検索 添付ファイル検索 |

ユーザー向けには、検索機能やレコメンド機能、チャットボットの設置により、適切な選択肢を提示し、迅速に正しい回答へ導けます。一方、オペレーター向けには、ショートカットキーや画面縮小機能など、スムーズで正確な対応をサポートする機能が充実しています。

料金:要問い合わせ

13. i-ask(株式会社スカラコミュニケーションズ)

i-askは、250社以上の導入実績を誇るFAQシステムで、FAQの公開機能ではキーワード検索に加え、カテゴリ表示やランキング表示が可能です。また、回答ページの有用性を測るための評価アンケート機能を搭載しており、閲覧数や評価データを活用して改善すべきコンテンツを特定できます。

さらに、コンテンツの更新や公開期間を日時指定で設定できるため、情報管理が効率的に行えるのも特長の一つです。

料金:要問い合わせ

14. SyncAnswer(株式会社SyncThought)

SyncAnswerは、オペレーター業務の効率化と収益向上をサポートするクラウド型FAQ管理サービスです。専用の管理画面では、直感的にFAQを作成できるほか、承認フローや公開日時の設定などの管理機能も搭載されています。

また、公開したFAQのPV数、訪問者数、検索数を確認できるアクセス管理機能を備えており、評価機能を活用すれば、FAQが問題解決にどの程度寄与しているかを把握できます。また、同社提供のサイト内検索サービス「SyncSearch」と連携すると、検索結果にFAQを同時に表示できるのも特長の一つです。

料金:月額50,000円~(初期費用250,000円~)

15. DECA カスタマーサポート(株式会社ギブリー)

DECA カスタマーサポートは、AIが自動的に取り込んだマニュアルや仕様書などからFAQを作成できるカスタマーサポートツールです。また、FAQの生成に加え、ユーザーが単語を入力するだけで関連するタグを複数提案する「タグ検索機能」や、効果的なキーワードを提示する「サジェスト機能」も備えています。

さらに、FAQシステムやAIチャットボットだけでなく、オプションで有人チャットやビデオ通話への切り替えにも対応可能で、幅広いサポートを通じて顧客満足度の向上を目指せるのが魅力です。

料金:要問い合わせ

≫≫社内FAQの作り方の5つのポイントからおすすめツールを紹介

≫≫社内向けチャットボットおすすめ9選!FAQとの違いや失敗しない選び方を解説!

FAQツール比較のまとめ

近年では、社内外を問わずFAQシステムを活用してナレッジの共有や問い合わせ対応件数の削減に取り組む事例が増加傾向にあります。とはいえ、FAQ作成ツールにはさまざまな種類があり、選び方や比較検討に頭を悩ませている人も多くなっています。

場合によっては、求めていた機能性以上のFAQ作成ツールを導入してしまい、ランニングコストが大きな負担になってしまう事例も少なくありません。

そのようなトラブルを減らすべく、自社の状況にあったツールの選び方が重要です。もし、「新しく導入したツールやシステムの問い合わせ件数を減らしたい」場合は、画面上で操作をナビゲーションできる「テックタッチ」をご検討ください。

テックタッチならシステム上で適切な操作手順を解説できるため、操作ミスや入力ミスを抑制し、管理者側の負担を減らせます。FAQシステムのようにユーザーがテキストを入力したり調べたりする必要もなく、必要な情報を求められるタイミングで提供できる魅力もあります。

申請書類の作成や新規ツールの活用など、幅広いシステムのマニュアル作成に負担を感じている場合は、ナビゲーションツールで効率化するのもポイントです。

「申請書類の差し戻しが多い」「ツールの操作に関する質問が頻出する」「よくある質問が積み重なる」など、システム上の操作でお悩みの場合は、ユーザーの正しい操作や入力を促せる「テックタッチ」の導入をご検討ください。