デジタルアダプション(Digital Adoption)とは、企業や個人がデジタルツールや技術を効果的に活用し、最大限の成果を引き出す施策・取り組みを指します。

急速なデジタル化が進む現代において、デジタルツールの導入はもちろん、それを活用するスキルへの理解も深める対応が競争力の鍵となっています。

本記事では、デジタルアダプションの基本概念やその重要性、具体的なメリットを解説します。

また、記事内ではユーザーのセルフオンボーディングを促進できる支援ツール「テックタッチ」についても紹介します。

※1

※1

デジタルアダプションとは?

ここでは、デジタルアダプションについて以下の観点から解説します。

デジタルアダプションの概要

デジタルアダプションとは、ユーザーが導入したデジタルツールやソフトウェアを最大限に活用できる状態、またはその状態に至るまでのプロセスを指します。ツールは単に導入するだけではなく、利用者がその機能や利便性を十分に理解し、日々の業務や活動において効果的に利用できるようにならなければ意味がありません。

デジタルアダプションのプロセスには以下の内容が含まれます。

| 内容 |

|---|

| 新しいツールの習熟 従来の業務フローの見直し ツールを組織全体で一貫して活用するための教育やサポートなど |

デジタルアダプションが進めば、業務効率の向上や生産性の最大化が期待できるため、企業や組織にとって不可欠な取り組みといえます。

デジタルアダプションがDX実現にどのように貢献するのか、その具体的な効果や課題については、「DXの実現に欠かせないデジタルアダプションとは?実現による効果と課題を解説」でさらに詳しく解説しています。

デジタルアダプションとDXの違い

デジタルアダプションとDX(デジタルトランスフォーメーション)は、どちらもデジタル技術を活用する点で共通していますが、以下のように目的やプロセスが異なります。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| デジタルアダプション | 新たに導入したシステムやツールを利用者が効果的に活用し、それを日常業務に定着させるためのプロセス |

| DX | デジタル技術を通じて、ビジネスモデルや組織全体を根本的に変革し、競争力を高めるのを目的とした取り組み |

デジタルアダプションはシステムやツールを円滑に使いこなすための手段であり、DXはその手段を活用してビジネスに変革をもたらすという立ち位置にあります。デジタルアダプションが成功すれば、DXへのスムーズな移行が可能となり、組織全体の変革を支える基盤が形成されます。

デジタルアダプションが求められている背景

近年、多くの企業や組織が最新のデジタルツールや技術を導入して業務効率化や競争力の向上を目指していますが、導入したツールを十分に使いこなせてない課題が浮き彫りになっています。

例えば、システムが複雑で利用者が習熟できない場合や、従来の業務フローと新しいツールが適合しない場合、導入した技術が期待する成果を発揮できない状況が生まれます。導入したツールを使いこなすために役立つのがデジタルアダプションです。

デジタルアダプションを進めれば、最新技術の定着を図り、組織全体の生産性向上や業務効率化を実現できる点がその重要性を高めています。

デジタルアダプションの重要性

デジタルアダプションとは、業務のDX化を考えるうえで欠かせない取り組みのひとつです。デジタルアダプションの重要性としては、以下のような点が挙げられます。ここでは、デジタルアダプションの重要性について解説します。

従業員のエクスペリエンスが向上する

デジタルアダプションとは、ITツールの定着を促す仕組みを指します。デジタルアダプションで従業員のデジタルツールに対する理解度を高めて、使いこなせるようにすれば、より働きやすい環境を構築できるのが特徴です。例えば、操作方法の分かりやすいガイド・操作チュートリアルなどで「使い方が分からない」「使いにくい」といった不満を解消・ストレスを軽減すれば、従業員のエクスペリエンスを改善できます。

その結果、新しいツールも意欲的に活用されやすくなるため、業務効率化を推進してより成果を出せるようになります。

DX化を推進する

デジタルアダプションは、企業のDX化を推進するうえで非常に大切です。新しいデジタルツールを導入した際、より従業員の利活用・理解を深めるためにはデジタルアダプションが欠かせません。どれだけ優れたツールを導入しても、先述したように従業員のエクスペリエンスを向上させなければ、利活用はごく小範囲に留まってしまいます。思ったような運用効果を得られず、導入コストだけがかさんでしまった事例も珍しくありません。

そこでデジタルアダプションの取り組みを行えば、新しいツールの導入・運用方法も周知しやすくなります。従業員も業務効率の改善効果を体感しやすくなり、DX化の推進によってさまざまなメリットを得られる実感が湧くため、DX化の推進も受け入れやすくなります。

競争他社との差別化を図ることができる

デジタルアダプションに成功している企業は、競合他社との差別化を図れます。人手不足や業務効率化が叫ばれる昨今では、ツールを活用できているかどうかで、生産性に大きな差が生まれます。デジタルツールを効果的に活用しなければ、競合他社と大きな差が生まれてしまうかもしれません。そこで、デジタルアダプションによってツールを社内に浸透させれば、業務効率化を助長し生産性を向上させやすくなります。

また、toB/toC問わず、顧客に提供するWebサービスでもデジタルアダプションは重要です。例えば、顧客向けのWebサイトやアプリにデジタルアダプションを導入し、使いやすくする取り組みは、顧客満足度の向上に直結します。競合他社との差別化を図るうえで、社内だけでなく社外へ向けたデジタルアダプションの取り組みも大切でしょう。

従業員に与えるデジタルアダプションのメリット

デジタルアダプションを導入すれば、トップ層だけでなく従業員にとってもさまざまなメリットを得られます。特に、従業員がデジタルアダプションによって得られるメリットは以下のとおりです。ここでは、デジタルアダプションの導入によって従業員が得られるメリットを解説します。

業務効率化に貢献できる

新しいシステムの導入+デジタルアダプションによって、従業員が業務効率化に貢献できるようになるのは大きなメリットです。

新しいシステムを導入しても、一部スタッフがうまく利活用できず、「全体を通して見るとうまく浸透していない」「できる従業員とできない従業員で負担量が違う」といった事例も珍しくありません。

そこでデジタルアダプションによってツールを浸透させれば、今まで手作業で行っていた業務の自動化や、情報共有をスムーズに行えるようになり、迷いがなくなる分だけ部署全体の時間的なリソースを節約できます。例えば、営業部門がSFA/CRMを使いこなせるようになれば、顧客情報や営業活動の進捗管理を効率化でき、結果として多くの時間を顧客へのコミュニケーションに充てられます。その結果、営業のコア業務である商談件数の獲得に繋げやすいのも魅力です。デジタルアダプションによってツールの利活用を進められるため、部門全体で業務効率化を促進し、従業員も恩恵を受けられるのがメリットです。

従業員のトレーニングコストを削減できる

デジタルアダプションを導入すれば、従業員のトレーニングコストを大幅に削減できるのもメリットです。教育に掛ける人的・時間コストを大幅にカットして、効率的にツールやシステムの活用方法を周知できます。また、デジタルアダプションはツールによって、従業員が自分のペースで学習できるのも魅力です。なかには学習状況の可視化に対応したシステムもあり、「どの従業員がどの程度まで理解・学習しているか」を把握できます。

操作方法を説明する動画教材やツール上にガイドを表示すれば、集合研修や個別指導といった手間を大幅にカットできるのがデジタルアダプションの大きなメリットです。

マニュアル更新工数が削減できる

デジタルアダプションによって、マニュアル更新に掛かる工数を削減できるのもメリットです。デジタルアダプションを導入すれば、マニュアルがなくともシステム上に表示されるガイドによって操作方法を把握しやすくなります。また、ツールやシステムのアップデートや変更に応じて、適宜説明内容を変更できるのもポイントです。必要な部分だけマニュアル内容を更新できるため、管理コストを抑えて常に最新情報を表示できます。紙の資料など網羅的に表示する従来のマニュアル方法では、何らかの変更がある度に大幅な更新・確認の手間が掛かり、「気付いたら更新が放置されていた」といったケースも珍しくありません。

しかし、内容が少しでも現状とマッチしていないと、尚更マニュアルを見ようとする社風が薄れ、現場担当者の知識やノウハウに属人化してしまう事例も見られます。デジタルアダプションでマニュアル工数を削減すれば、知識が属人化するトラブルも抑制できるのは大きなメリットです。

顧客に与えるデジタルアダプションのメリット

デジタルアダプションとは、社内だけにメリットを与える仕組みではありません。toCやSaaSなど顧客向けのシステムを導入している際も、以下のようなメリットを得られます。ここでは、デジタルアダプションの導入によって顧客が得られるメリットについて解説します。

ユーザビリティが向上する

デジタルアダプションを導入すれば、ユーザビリティを向上させ、顧客満足度を向上する効果が期待できます。プロダクトやサービスを容易に使用できるようになるため、満足度・ロイヤリティが比較的高くなる傾向にあるのも事実です。いわば、デジタルアダプションとは、競合他社との差別化に用いられる取り組みのひとつです。特に、SaaSなどのサブスクリプションでは市場が飽和状態にあります。

似通ったサービスが多いなか、デジタルアダプションによって使用感の優れたシステム・ソフトウェアを提供すれば、顧客の関心を惹きつけやすくなるのがメリットです。優れたユーザビリティのツールは比較的長く愛用してもらいやすいため、LTV(顧客生涯価値)を最大化して、自社ビジネスの成功に繋げやすくなります。

セルフオンボーディングを実現できる

デジタルアダプションを導入すれば、セルフオンボーディングを実現できるのも魅力です。セルフオンボーディングとは、顧客が自分自身で製品やサービスの使い方を学び、サービスの定着を実現する仕組みを指します。例えば、「動画チュートリアルで操作方法を解説」「ステップごとに分かりやすく学べるガイドツアー」「入力欄等にツールチップを表示して欲しい情報をリアルタイムで表示」などの仕組みが挙げられます。

デジタルアダプションによって導入したツールの使い方を理解しやすくなるため、セルフオンボーディングを推進できるのが特徴です。その結果、ツールの提供側も「システムの定着による顧客離れの抑制」「簡単な問い合わせの対応負担を削減」など、さまざまなメリットを得られます。

デジタルアダプションのデメリット

デジタルアダプションにはさまざまなメリットがある一方で、いくつか課題を抱えているのも事実です。課題を理解して適切に対処しなければ、デジタルアダプションによる成功は難しいかもしれません。

デジタルアダプションが抱える課題は以下のとおりです。ここでは、デジタルアダプションが抱える課題について解説します。

管理者目線の課題

管理者目線で見た場合、デジタルアダプションには主に2つの課題があります。

1つ目は、実際の導入に時間・コストが掛かる点です。デジタルアダプションツールの導入だけでなく、それぞれの環境に適したガイド方法を設定しなければなりません。ツールの導入だけでなく、どのようなポイントに解説が必要なのか、ユーザー目線でガイドを作成する必要があります。

2つ目は、デジタルアダプション導入前後の効果測定が難しい点です。従来の指標では、従業員のデジタルツールへの習熟度や、ツールが業務に与える影響を正確に測ることが難しくなっています。

例えば、ツールの利用頻度だけでは、従業員が実際に新しいソフトウェアを使いこなせているかどうかは分かりません。「学習状況の可視化」といった機能があっても、デジタルアダプションのおかげで実際に利用を促進できているのかは不透明です。また、顧客向けサービスに関しても同様です。デジタルアダプションは「受注件数」「収益」などの分かりやすい数値が変動するわけではないため、「問い合わせ件数の推移」など、LTVに関連する指標を参照して長期的な効果検証を行う必要があります。

ユーザー目線の課題

ユーザー目線で見た場合、デジタルアダプションには「不要なガイドでユーザビリティが低下する」という課題があります。本来手助けとして表示されるガイドが邪魔になってしまい、ソフトウェアの使用感に悪印象を与えてしまうケースも珍しくありません。例えば、動画ガイドを導入するときにStep1〜10をひとまとめにしてしまうと、Step7で詰まっているユーザーがいち早く疑問を解決できず、ストレスを募らせてしまう事例もあります。

デジタルアダプションに取り組むときは、必要なガイドを必要なときにだけ表示する取り組みが大切です。例えば、システムの操作画面上で直接ツールチップを表示できる仕組みなら、疑問を持ったユーザーがその解決方法をスムーズに表示できるため、ソフトウェアをストレスなく利活用できる魅力があります。

デジタルアダプションの成功事例5選

ここでは、ユーザーのセルフオンボーディングを促進できる「テックタッチ」を導入してデジタルアダプションに成功した事例を5選紹介します(敬称略)。

TOPPANホールディングス株式会社:開発・ユーザー教育コストを抑制しながらシステムの安定稼働に成功

約5万人強の社員が所属するTOPPANグループの一員であるTOPPANホールディングス株式会社では、ICTを活用したソリューション提案を目的とした部門の「デジタルイノベーション本部」を設置しています。

2021年から本格的にシステムの構築をスタートしましたが、ホールディングス化に伴う会社再編という新たな経営課題が発生し、それに伴い以下の課題を抱えてしまいました。

| 課題 |

|---|

| 基幹システムおよび周辺システムを一括で、かつ稼働前倒しで刷新し、運用定着・安定稼働をさせる必要性があった システム導入に伴うユーザー教育やサポートのリソース不足 マニュアル等の定着支援では、投資対効果が悪い |

上記の問題を解決するために導入されたのが「テックタッチ」です。

TOPPANホールディングスでは、テックタッチでシステム上にデジタルガイド・ツールチップを設置し、一部の操作・入力を自動化する施策を施したところ、以下の成果が得られました。

| 成果 |

|---|

| 期限内でのシステム刷新を実現しつつ、導入コストも抑制 ユーザー教育などの工数を削減しつつ、システムの運用定着の早期化を迅速に実現 |

上記の成果を受け、すでに「テックタッチ」をTOPPANグループのIT戦略におけるプラットフォームとすべく、現時点で10種類以上のシステムへ導入(数万人で利用)を決定しており、今後の利活用も推進していく予定です。

三菱重工業株式会社:システム利活用を促進しDX化に貢献

三菱重工グループでは、グループ全体でHRDXプロジェクトに取り組んでおり、その一環で新たな国内グループ統一基幹人事システムの「POSITIVE」を導入しました。

しかし、導入や実際の運用に際し、以下の課題点が浮上しました。

| 課題 |

|---|

| 全社一括で新規導入したシステムの定着率が想定よりも上がらず、システムユーザー(従業員)からの問い合わせが急増していた マニュアルやFAQとシステム間の行き来が多く、入力作業が煩雑化していた 誤入力による差し戻しによって、ユーザーやシステム運用担当者の業務負担が増加していた |

上記の課題を解決できたのが、システム上にデジタルガイド・ツールチップを設置し、ユーザーのセルフオンボーディングを促進できる「テックタッチ」です。

マニュアルやFAQサイトへのリンクをツールチップを設置し、間違いが多い箇所や用語に詳細な説明をポップアップとして表示したところ、以下の成果が得られました。

| 成果 |

|---|

| ユーザーが疑問点を自ら解消する能力が向上し、問い合わせ件数の削減に成功 データの入力精度が向上し、申請ミスやそれに伴う差し戻し件数が減少 ユーザーに必要な情報をジャストインタイムで届けられるようになり、システム操作のストレスが軽減 |

今後は、人事部門が利用しているシステムへの「テックタッチ」導入も進めて人事業務の負荷を軽減し、成熟度向上に努めていく予定です。

株式会社オカムラ:ユーザーの70%が無駄な入力削減しDX化に貢献

株式会社オカムラは、オフィス家具や産業用機器などの製造・販売をおもな業務とし、さまざまな空間づくりをトータルにサポートする企業です。社内に設置されたDX戦略部は、デジタル技術の活用を促進し、競争優位性を確立するために「SAP Concur」を導入しました。

しかし、以下の課題点が浮き彫りになり、予想以上に利用が進みませんでした。

| 課題 |

|---|

| 社内ルールが複雑で、システム活用のルールがシステムユーザー(社員)に浸透しなかった 多数のマニュアルを用意しても、知りたい内容を検索するには知識や技術が必要で、活用が進まなかった 「SAP Concur」の定着による生産性の向上に繋がらなかった |

上記の課題点を解決するために導入されたのが「テックタッチ」で、株式会社オカムラでは以下のように活用しました。

| 活用方法 |

|---|

| 検索に必要な外部リンクを、ツールチップを用い必要な箇所に表示 選択科目ごとに変化する入力項目を、ツールチップを出し分けることで正しい入力へ誘導 入力の必要がない箇所にツールチップを実装し、無駄な操作を削減 |

ツールチップを適切な箇所に設置した結果、以下の成果が得られました。

| 成果 |

|---|

| ユーザーの77%がデジタルガイドが「役に立った」と実感 91%が「マニュアルの代わりとなる、デジタルガイドの導入」に期待 ルールを聞いたり調べたりする手間がなくなり、ユーザーのシステムの操作ストレスが軽減 |

今後も、デジタルアダプションの推進のために「テックタッチ」を活用し、社員の誰もがシステムを有効活用できるような状態を構築していく予定です。

サントリービジネスシステム株式会社:購買システム定着により社内問い合わせ9割減

サントリーグループの一員であるサントリービジネスシステム株式会社では、2021年10月から社内で新しい間接材購買システムを導入しました。コスト削減・ガバナンスの強化・工数削減を目的とした新しいシステムの定着・理解を促進するため、以下の施策を実施しました。

| 施策 |

|---|

| 社内の様々なプラットフォームでの情報発信 マニュアル作成 委託会社に問い合わせ用コールセンターを設置 |

しかし、上記の施策を実施したのにもかかわらず、思ったように新しいシステムの定着・理解が進みませんでした。

そこで、ユーザーのセルフオンボーディングを促進できる「テックタッチ」を導入し、以下のように活用しました。

| 活用方法 |

|---|

| 問い合わせ実績にもとづき課題を優先順位づけし、徹底的なユーザー視点でガイダンスを実装 「テックタッチ」の分析機能を基に仮説検証を重ね、システムの有効活用に向けた施策を実施 |

上記のようにテックタッチを活用した結果、以下の成果が得られました。

| 成果 |

|---|

| 問い合わせ件数が9割減少 購買申請通過率が当初の60%台から80%を超えるようになった |

今後もテックタッチを活用し、システムを使うユーザーが不便なく、簡単に操作できるようにしていく予定です。

株式会社オープンハウス・アーキテクト:想定問合せへの対応時間を「80%」短縮

オープンハウスグループに所属する総合建設会社の株式会社オープンハウス・アーキテクトでは、工事物件の管理全般を行う社内基幹システムを新たに導入し、業務効率化を図りました。

定着のために、システム画面上で説明・周知するなどの対策を講じてきましたが、社内ルールなどの変更が多く、周知・浸透させるのが難しい状況にありました。そこで導入を決めたのが、画面上にデジタルガイド・ツールチップを設置できる「テックタッチ」です。

テックタッチの導入後、以下の成果が得られました。

| 成果 |

|---|

| 月100件程度の問合せを未然に防止 該当箇所の入力率が10%程度からほぼ100%へと大幅に改善 トラブル対応にかかる時間を80%程度削減 |

今後も、よりスピード感をもってユーザーがシステムを有効活用できるようにテックタッチを活用していく予定です。

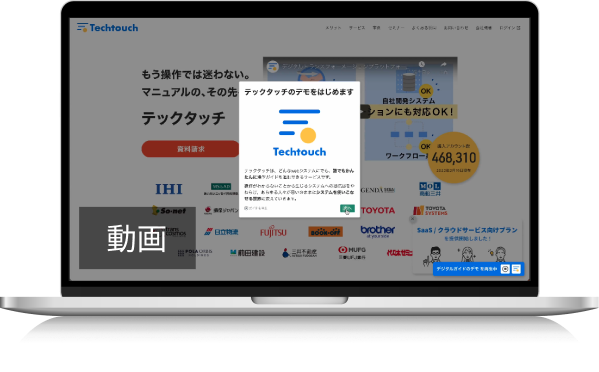

利用者900万人越えの国内No.1DAPツールのテックタッチ

従業員のデジタルアダプションを推進し、システムの利活用を促進するなら、利用者900万人越えの国内No.1DAPツールである「テックタッチ」の導入がおすすめです。テックタッチは、システム・プロダクト上にユーザーのセルフオンボーディングを促進できるデジタルガイド・ツールチップを設置できます。

また、テックタッチはSFA / ERP / 経費精算 / HCMなどのさまざまなシステムに適用可能なため、すでに運用を開始している既存のシステムであっても簡単に導入できるのも特長です。

さらに、ノーコードでデジタルガイドやツールを作成・修正できるため、システム担当者が改善を素早いPDCAサイクルで回せるようにもなります。

今ならテックタッチではさらなる機能の詳しい解説や活用事例を掲載したサービス資料を無料で提供しておりますので、ご興味のある方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。

デジタルアダプション実現に必要な5ステップ

デジタルアダプションの実現には、以下の5ステップを一つずつ達成する必要があります。

ここでは、下記のステップについて解説します。

1. 目的や目標を明確にする

デジタルアダプションを成功させるには、まずその目的や目標を明確にしたうえでの検討が不可欠です。デジタルアダプションは、DXを実現するための戦略の一部として位置付けられるため、DX全体の目標や目的に整合性を持たせる形で、デジタルアダプションの方向性を決定しなければなりません。

DXの大きなビジョンに基づいたデジタルアダプションの目的設定が、成功への第一歩となります。

2. 目標達成に向けた計画を練る

デジタルアダプションの進捗や効果は直接的な成果で測るのが難しいため、目標達成に向けた具体的な計画を立てる際には、適切なKPIの設定が大切です。KPIを活用すれば、目標に沿った進捗状況を定量的に評価できるようになります。

デジタルアダプションに関連するKPIの例は以下の通りです。

| KPIの例 |

|---|

| カスタマーサポートへの問い合わせ件数 カスタマーサポートに必要な人数 各ユーザーのシステム理解にかかる時間 企業の生産性やデータ品質 ツール機能の利用率 アクティブユーザーの数や割合 カスタマーサクセス1名あたりのAnnual Recurring Revenue(年次経常収益)など |

上記のKPIを設定し、進捗を定期的にモニタリングすれば、目標達成に向けた計画が適切に進んでいるかを把握でき、必要に応じた戦略の修正も可能になります。

3. 導入のメリットを周知させる

新しいシステムやツールの導入は、多くの場合、ユーザーにとって負担やストレスを伴うため、導入による以下のようなメリットをユーザーに周知させる必要があります。

| メリット |

|---|

| 業務効率の向上 作業時間の短縮 より正確なデータ管理 業務に対するストレスの軽減など |

また、メリットを周知するだけでなく、ユーザーが新しいツールを活用により得られる個人的な成長やキャリアアップの可能性を伝えると、導入への理解と協力をより深められます。

4. サポート体制を充実させる

デジタルアダプションを成功させるためには、導入したシステムやツールを利用するユーザーに適切なサポートを提供する体制作りが求めれます。

ユーザーへの適切なサポートに対する効果的な施策は以下の通りです。

| 施策 |

| 使い方をわかりやすく解説したガイドやマニュアルを作成 システム内にヘルプボタンやFAQセクションを設置 トレーニングセッションやオンラインセミナーの実施など |

上記の取り組みを実施すれば、ユーザーが新しいツールに自信を持って取り組めるようになり、デジタルアダプションの促進が期待できます。

5. 分析と改善を繰り返す

デジタルアダプションを効果的に進めるには、ユーザーの悩みや意見を積極的に収集し、それを基にした改善を繰り返す施策が欠かせません。システムやツールの導入は一度で完結するものではなく、ユーザーが快適に利用できる環境を維持する必要があります。

リアルタイムでユーザーの利用状況を把握し、迅速に対応するためには、DAPの導入が効果的です。DAPを活用すれば、ユーザーがどのようにツールを利用しているのか、どの部分でつまずいているのかを詳細に分析できます。

継続的な分析と改善を繰り返せば、ツールの利用効率が向上し、デジタルアダプションの成功をより確実なものにできるでしょう。

こうした分析や改善サイクルを回すための基盤となるのが「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」です。DAPの機能やメリットについては、「デジタルアダプションプラットフォームとは?そのメリットと導入時の注意点」の記事で詳しく解説しています。

デジタルアダプションのまとめ

デジタルアダプションは、システムを利用するすべてのユーザーが利活用できるように促すための施策を指し、その実現には以下のステップを踏む必要があります。

| ステップ |

|---|

| 目的や目標を明確にする 目標達成に向けた計画を練る 導入のメリットを周知させる サポート体制を充実させる 分析と改善を繰り返す |

デジタルアダプションの成功を実現するためには、ユーザーのセルフオンボーディングを促進できる「テックタッチ」のようなDAPツールの導入がおすすめです。

テックタッチならノーコードでデジタルガイド・ツールチップを設置でき、システムの利活用を簡単に推進できるでしょう。